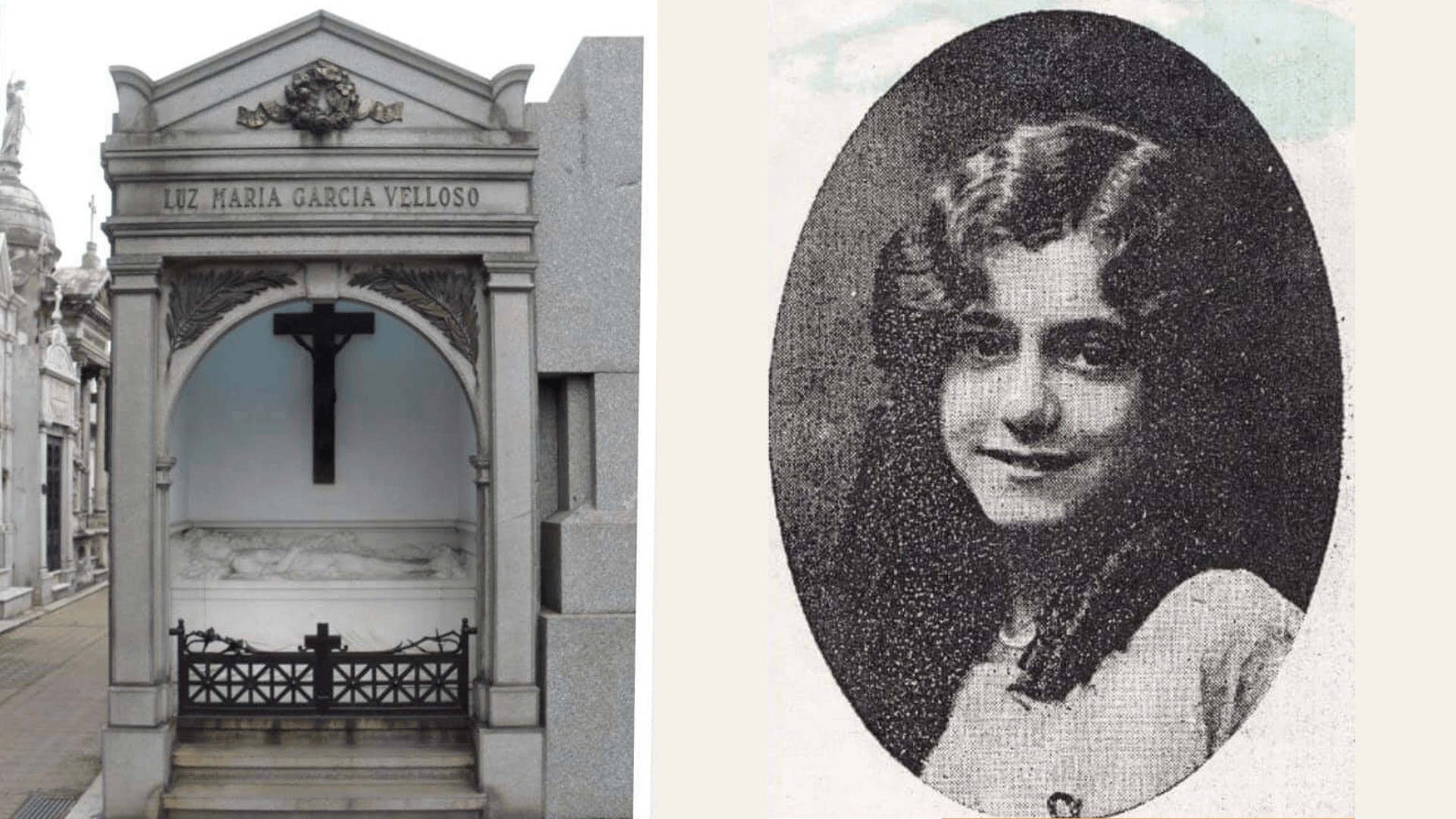

Dentro del cementerio de Recoleta una gran hornacina contiene la escultura yacente de Luz María García Velloso (1910-1925), rodeada de flores, como atrapada en un sueño. En esta bóveda, obra del escultor argentino Víctor Godín, reposan los restos de la hija del escritor Enrique García Velloso , fallecida con tan solo quince años de leucemia.

Se la conoce como la «Dama de Blanco», y según cuenta la leyenda porteña del elegante barrio de la Recoleta, es uno de sus fantasmas más conocidos. «Ella sigue caminando entre las tumbas, se esconde, corre», asegura Jorge Ismael Sánchez, cuidador de la necrópolis.

La leyenda urbana en torno a ella cuenta que la chica sale a bailar, conoce un muchacho y, como hace mucho frío, él le presta su campera. Al día siguiente va a visitarla y una criada de la casa le explica que la niña murió hace varios años. Misteriosamente, la chaqueta aparece sobre el féretro de Luz María y tiene incluso hasta una mancha de café que el joven derramó la noche anterior.

Algunas alternativas a la historia relatan que no vio a la criada, dicen que una vez terminado el encuentro, la chica se dirigió directamente al cementerio después de terminar la noche, y el espantado enamorado se dio cuenta que era un espectro, después de seguirla y comprobar con sus ojos como desaparecía entre las bóvedas. Hasta aquí la famosa leyenda, pero pido al lector me acompañe hacia el pasado, a fin de desentrañar la verdad de los hechos.

Luz María era hija del escritor Enrique García Velloso, precursor del teatro criollo y autor, entre otras obras, de El barrio de las ranas y El tango en París, también llegó a ser el primer presidente de la Casa del Teatro.

En ese ambiente intelectual creció Luz María, que tenía particular encanto para recitar poesías en las tertulias hogareñas. Muchos poetas, una vez muerta, le dedicaron versos que hoy pueden observarse en la pared lateral de su cripta.

Luz tenía tan solo 15 años cuando murió de leucemia en 1925. Siendo única hija, el golpe para la familia fue fatal, pero más lo sintió su madre, que había depositado todos sus sueños y anhelos en su hija. Tal fue ese dolor que la familia (que era reconocida y querida en el ambiente artístico) consiguió un permiso especial para poder pernoctar en el cementerio junto a la cripta. Allí paso varios meses su madre durmiendo y llorando en un pequeño lugar del otro lado de la pequeña reja de la bóveda; todos decían, por aquel entonces, que la madre no dejaba «descansar en paz» e ir definitivamente del mundo terrenal a su hija. Todas las noches le ponía una manta rosa con bordaduras florales y le recitaba poemas o le contaba anécdotas del barrio. En ocasiones festivas ponía flores y luces, y siempre dejaba sobre la tumba un vestido nuevo o alguna muñeca con moños rojos y rizos dorados.

Aquella madre desgarrada fue incluso más allá de sí misma en su obstinada negación de la muerte. Se vestía con la ropa de su hija, se peinaba como ella y hasta imitaba sus gestos; salía, recorría la ciudad y hasta visitaba las tanguerías, siempre con los ojos extraviados, pensándose otra. «No debo llegar muy tarde, sino madre se va a preocupar», pensaba, y hacía un rictus adolescente con los labios. A veces regresaba a la casa y entraba a hurtadillas; otras iba directamente al cementerio. La declaración del hombre de la campera fue veraz; solo que no era Luz María con quien había tomado un café la noche anterior, sino Rufina, su madre.

![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)

conocer historia

leyenda luz maria

dama blanco