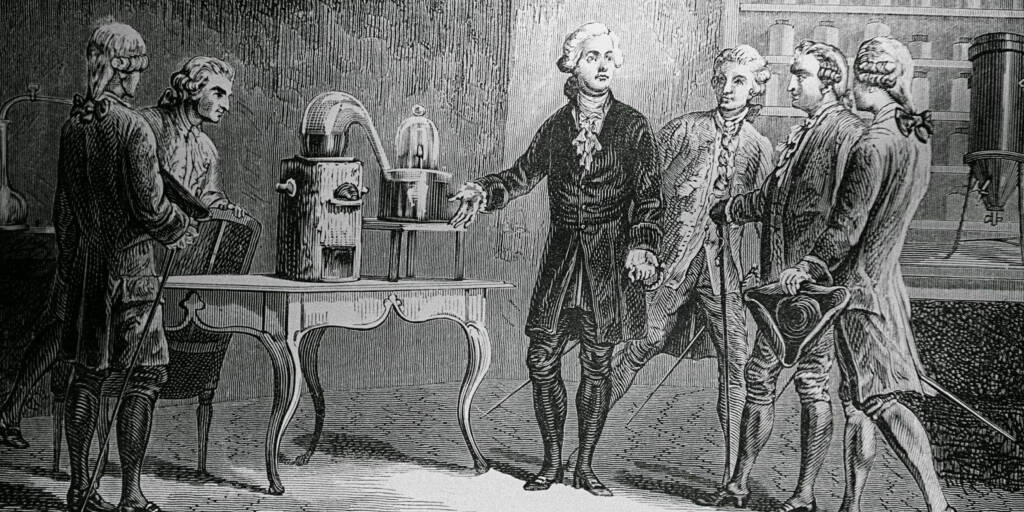

«Nada se pierde, todo se transforma», dijo Antoine Lavoisier, químico él de profesión y modo. Los que tuvimos el privilegio de pasar nuestra infancia y adolescencia convencionalmente escolarizados hemos repetido esta frase hasta el hartazgo. Nos referíamos a la energía pensando en cualquier otra cosa; repetíamos sin tomar conciencia de lo que salía de aquella boca propia e irresponsable. «Privilegios» de un sistema de enseñanza pobre y cojo con el que nos «formaron» para retener y repetir, obedecer casi siempre, y pensar poco.

«Nada se pierde, todo se transforma» es una aseveración real en el campo científico, pero ¿y en lo humano?

Podríamos considerar —tenemos derecho a sentir, incluso a creer o saber— que cuando transformamos un poema estamos creando otro. En cada Word o página en donde reposa, ya obsoleta, la versión anterior del poema en cuestión, existe otro poema. ¿De la misma manera se transforma un amor sin que nada se pierda? No.

Está claro, eso sí, que cada persona es el resultado de todo lo vivido que se ha ido transformando en ella (de forma involuntaria o con un arduo trabajo consciente y extenuante) a lo largo del tiempo. Por tanto, somos el resultado de una transformación permanente en la que nada se pierde por el camino: todo aporta y cambia. Me viene a la cabeza una imagen orgánica de una masa formada de lo informe, con bordes nítidos/móviles y apoyada en nada, suspendida, en constante devaneo y búsqueda; es cada uno de nosotros, viviendo, creciendo, envejeciendo, acercándonos a la muerte, a medida que sabemos cada vez más cómo vivir. Es verdad. Todo ha contribuido, nos diéramos cuenta o no, a esto que ahora somos.

La transformación de una sociedad, a veces, genera rupturas drásticas, abismos, que convierten al supuesto «lo que empieza proviene de una transformación de lo anterior» en algo no muy claro ni coherente. ¿Una revolución contiene lo anterior o lo deja afuera? Es una consecuencia, sí, pero el reto es que se libere de lo anterior; o eso se intenta. No nos basta una transformación, queremos perder aspectos, costumbres, valores. Los queremos perder, y por eso se lucha.

Nada perdemos de nosotros por el camino; podríamos tomarlo, sí, como una realidad. ¿Podríamos tomarlo como una verdad? He dejado tirados cual jirones inútiles o en ramos de petunias pasionarias muchos trozos de mí y de mi historia. «Nunca me pierdo, todo me transforma», y es esta transformación con su ADN imaginario lo que nos lleva a un sitio nuevo, lo que nos pone de otro modo frente al mundo. Este sitio ¿es la transformación de todo lo anterior o es algo nuevo?

No encuentro en el asfalto la mirada del pez que me acompaña siempre en lo turquesa; no encuentro en las esquinas los ojos que reciben. Realmente no lo encuentro y opto por la ofrenda. Me ofrezco, y no sé si soy otra o soy la transformación de mí en la que nada se perdió. Lo bello de la vida, su profundo misterio, es la plasticidad que cada una es capaz de aportar a sí misma y a su entorno.

Son plásticos los versos, como plástica y transformadora, en potencia, es siempre la palabra. Sin embargo, no siempre se crea algo nuevo que ofrecer, o al menos, que nos funcione de espejo desde dónde avanzar.

Percibo un interés un tanto reprimido en cada otro que se acerca. Es un arte aprender a acercarse a los otros, con la cabeza abierta y el corazón hinchado, dispuesta toda una a no juzgar aquello que recibe.

Llevo toda la vida intentando escribir, a pie, este camino. Tal vez sea por eso mi historia tan errante. Sólo pido a los dioses, a aquellos que no existen y a los que sí también, un ápice de amor que nos abra, por fin, a todas las personas nuestro centro solar. Sería un día nuevo, realmente transformado, y haríamos, por fin, algo diferente.